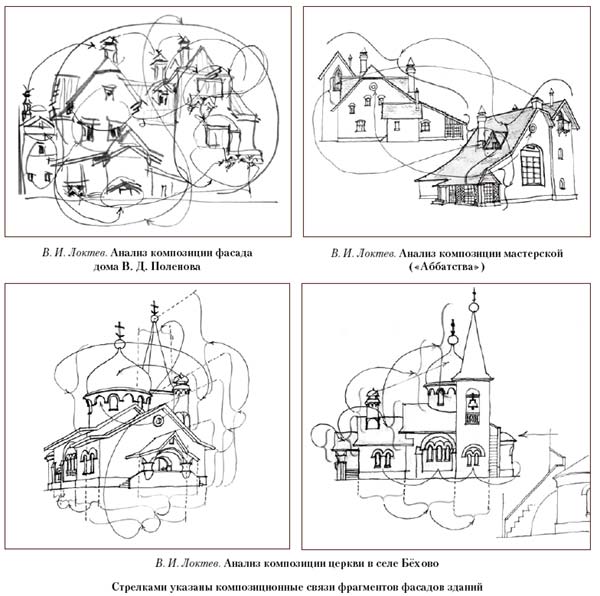

Вид поленовского дома действительно до некоторой степени является производной его внутреннего устройства, но, помимо бытовых необходимостей, он (вид) имеет более сложное и явно художественное объяснение. На органическую естественность и непосредственность в данном случае накладываются многие стилевые исторические ассоциации и в целом уже найденное Поленовым в живописи и многократно проверенное гармоническое мироощущение. Поленов будто проецирует в пространство и на предметные формы свой внутренний духовный мир, вмещающий большой объем художественной культуры и исторической памяти (достаточно просмотреть его библиотеку, насчитывающую десятки книг по истории искусства и религий, архитектуре, культуре древних цивилизаций, археологии, философии). Интересно задуманный в пространстве, насквозь пропитанный искусством быт художника и его домочадцев задает общую композиционную идею усадьбы. Фасады дома различны, но при всей непосредственности их формообразования («изнутри - наружу») представляют собой вариационное развитие одной доминантной темы, в каждом варианте асимметрично уравновешенной.

«Пенаты» тоже разнообразны со всех сторон, но в них нет (такое впечатление, что и не было изначально) единой композиционной идеи.

И «Пенаты» и «Борок» представляют собой выразительные воплощения композиционной асимметрии, только «Пенаты» приобретали свой ассиметричный вид постепенно, а «Борок» уже задумывался асимметрично, то есть Репин шел к своей цели «ощупью», Поленов же определил ее сразу, следуя принципу «изнутри - наружу».

В «Аббатстве» - та же изысканность вариационного развития асимметричной схемы главного дома, что легко прочитывается во всех его фасадах. Особенно интересен фасад с большим окном мастерской - такое же, как и в главном доме, продуманное сочетание вертикального объема лестничной башни и наполовину утопленного в него широкого объема с двускатной крышей. Взлет кровли начат с низкой терраски, достигает пика на оси симметрии, обратный же спуск вдруг обрывается, остановленный на углу башней с балкончиком: особенно интересное и беспрецедентное авторское изобретение. Название «Аббатство» возникло потому, что угловая башенка чем-то напоминает колокольню. Второй смежный с башней фасад представляет собой парафраз главного фасада усадебного дома и одновременно имитирует фасад «Аббатства» с окном мастерской. Следующая сторона дома опять имитирует первый фасад «Аббатства» и одновременно домовый, обращенный к широкой просеке. По отношению к первому фасаду «Аббатства» в третьей асимметричной его вариации вертикаль башни и длинный скат кровли меняются местами: башня оказывается на втором плане, и теперь на ней появляется узкий арочный проем, чем-то напоминающий окно мастерской. Асимметричная пристройка справа уподобляется одной из террас главного дома и приглашает к продолжению вариационного развития темы на следующей стороне «Аббатства». В этой остроумно разыгранной комбинаторике участвуют одни и те же утилитарные мотивы: разновеликие окна, балконы, скатные ломаные крыши, слуховые мансардные окна, двери, трубы, террасы .

По поводу живописности и асимметричности поленовской архитектуры нужны некоторые разъяснения. Архитектор классической школы - всегда ценитель точных форм. В сравнении с изображением архитектуры художниками его рисунки часто выглядят сухими и даже педантичными. Исключение - рисунки и эскизы больших мастеров: они не уступают произведениям признанных «живописцев архитектуры» (того же Франческо Гварди или Гюбера Роббера). Но что есть сама живописность? В значительной мере это - способность к обобщению и импровизации в способах и приемах выражения. Поленов щедро наделен обеими способностями. Но, как нетрудно заметить, его архитектурные композиции обязательно асимметрично уравновешены. В архитектуроведческой литературе на сей счет имеется специальный термин - «динамическая симметрия».

Главный усадебный дом и бёховская церковь - яркие примеры асимметричного равновесия. Но заметим: именно данная разновидность композиции как раз и поощряет к импровизации и обобщенному одновременному восприятию частей целого.

Картины Репина и Поленова всегда живописны. Но у Репина способность к обобщению и импровизации оборачивается выразительностью формы, а у Поленова - выливается в цветность или, вернее, в интенсивность и яркость цветовой палитры: недаром его считают предтечей русского импрессионизма. В архитектуре поленовская цветность и живописность проявила себя в асимметрии, в вариационной (импровизационной) разработанности темы и в редком умении согласовывать исторические стили.

Похожие статьи:

Панк сегодня

Для большинства юных "панков" ("пионеров") России панк - это "говно". Масс-медиа крепко вбили в их головы и общества в целом стереотип панка - "человек с гребнем, который должен ходить грязным, копаться ...

Изобразительное искусство Поздней империи

Античность погибала. Мистические восточные культы, сложные теологические учения, распространявшиеся как в провинциях, так и в самом Риме, также нашли отражение в искусстве. Но главное изменение приносила новая религия - христианство, возн ...

Классическая основа искусства Рублева

Андрей Рублев. Апостол Петр. Фрагмент фрески 'Шествие праведных в рай' Успенского собора во Владимире. 1408.

Более ста лет тому назад один автор, пораженный классической строгостью и красотой „Троицы" Рублева, тогда еще покрытой н ...

Разделы