Одним из ранних примеров здания с развитым внутренним пространством является «экклесиастерий» (зал для народных собраний) в Приене — сравнительно небольшое квадратное в плане здание, рассчитанное на 640 мест.

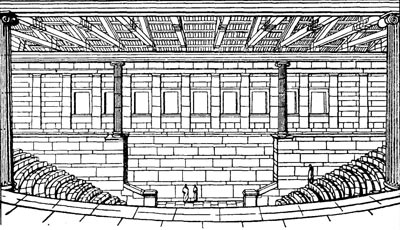

Более торжественным зданием этого типа был булевтерий (место заседаний буле — городского совета) в крупном эллинистическом центре — Милете. Построенный около 170 г. до н.э., булевтерий представлял собой опыт переработки элементов открытого античного театра. Как и в театре, места (числом около 1500), постепенно возвышаясь, располагались по полукругу. Там, где обычно помещалась «скена», поднималась стена, расчлененная пилястрами дорического ордера с окнами между ними. Четыре ионические колонны, расположенные внутри зала, служили промежуточными опорами перекрытия. Внутреннее помещение булевтерия производило величественное впечатление. Характерно, что наружные стены булевтерия были расчленены дорическими полуколоннами, соответствовавшими дорическим пилястрам внутренней отделки. Мы наблюдаем здесь одну из первых попыток установить взаимосвязь между внутренним архитектурным решением и решением фасада.

Представление о грандиозных масштабах и роскоши эллинистической храмовой архитектуры дает новый храм Аполлона в Дидимах близ Милета, строившийся свыше 150 лет. Он представлял собой громадный диптер ионического ордера (109x51 м) с 10 колоннами по поперечной и 21 колонной по продольной стороне.

Булевтерий в Милете. Реконструкция

Булевтерий в Милете. Реконструкция

С фасада его помещался глубокий пронаос с тремя рядами колонн. Вступавший в храм как бы проходил через целый лес огромных двадцатиметровых колонн. Есть основания полагать, что стены целлы окружали открытый прямоугольный двор, внутри которого помещалось небольшое святилище Аполлона в виде четырехколонного ионического простиля. Наружное оформление храма было очень богато. Фриз был украшен гигантским рельефом, разнообразными рельефными украшениями были оформлены базы и даже плинтусы колонн.

Наиболее полное представление об ансамбле монументальных сооружений Эллинистического столичного центра дают постройки Пергама.

Город Пергам — столица Пергамского царства, находившегося под властью династии Атталидов. Небольшое, но богатое Пергамское государство не только успешно боролось с другими, гораздо более сильными эллинистическими державами, но сумело также в конце 3 в. до н.э. отразить опасный натиск кельтского племени галатов (галлов). Свой расцвет Пергамское царство пережило в первой половине 2 в. до н.э. при царе Эвмене II.

Пергамский акрополь - блестящий пример использования естественных природных условий для создания комплекса монументальных архитектурных сооружений.

Город был расположен у подножья крутого холма. На вершине холма и по его склону, спускающемуся к югу, по гигантской лестнице веерообразно раскинутых террас расположился акрополь. Самая высокая точка акрополя поднималась на 270 м над уровнем города. На вершине холма находились арсенал и казармы — это была цитадель города. Несколько ниже арсенала располагались дворцы пергамских царей. Ниже, на широкой террасе было воздвигнуто пышное святилище Афины и примыкавшее к нему здание знаменитой Пергамской библиотеки, второй по значению после Александрийской. Площадь у святилища Афины была окружена с трех сторон двухъярусными мраморными портиками стройных, изящных пропорций; колонны нижнего яруса были дорического ордера, верхнего яруса — ионического. Балюстрада между колоннами верхнего яруса была украшена рельефами с изображениями трофеев. Затем следовала терраса с алтарем Зевса. Еще ниже, у самого города, была распланирована агора. На западном склоне находился театр на 14 тыс. мест.

Похожие статьи:

Литературная политика

Как одно из звеньев государственно-политических и общественно-воспитательных мероприятий П. л. приобретает организационно-юридический характер в виде существующих в государствах положений о правах и обязанностях авторов, редакций, издател ...

Ремесла

На протяжении долгих веков на Руси развивалось, совершенствовалось искусство резьбы по дереву, позднее - по камню. Деревянные резные украшения вообще стали характерной чертой жилищ горожан и крестьян, деревянных храмов.

Белокаменная резь ...

Монументальная живопись

Типичным примером является построенный во время Августа Алтарь Мира, на четырёх сторонах которого помещены рельефы с растительными мотивами, завитками и различными фигурами. Наиболее выступающие части барельефа взаимодействуют с окружающи ...

Разделы